摘要:中國(guó)非常規(guī)天然氣資源豐富,合理有效地開(kāi)發(fā)可為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供能源保障。致密砂巖氣藏遠(yuǎn)景資源量超過(guò)12×1012m3,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模開(kāi)發(fā);煤層氣勘探在高階煤中取得突破;頁(yè)巖氣研究剛剛起步,四川盆地、塔里木盆地、鄂爾多斯盆地等具有良好的頁(yè)巖氣成藏和開(kāi)發(fā)條件;在中國(guó)南海多處發(fā)現(xiàn)天然氣水合物存在的證據(jù)。但是,由于非常規(guī)天然氣地質(zhì)條件具有復(fù)雜性和特殊性,現(xiàn)有的部分勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)適用性差、不夠成熟,加之低滲透儲(chǔ)層單井產(chǎn)量低等因素,嚴(yán)重制約了非常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)利用的步伐。因此應(yīng)加強(qiáng)以下工作:研發(fā)不同類(lèi)型致密砂巖氣藏的開(kāi)發(fā)技術(shù);優(yōu)選煤層氣有利目標(biāo)區(qū)及擴(kuò)大勘探開(kāi)發(fā)規(guī)模;研發(fā)適合高階煤層氣田的高效勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù);調(diào)查頁(yè)巖氣資源分布并查明成藏主控因素;開(kāi)展天然氣水合物資源評(píng)價(jià)。

關(guān)鍵詞:非常規(guī)天然氣;致密砂巖氣;煤層氣;頁(yè)巖氣;天然氣水合物;資源;成藏;開(kāi)發(fā)技術(shù)

0 前言

非常規(guī)天然氣是指在成藏機(jī)理、賦存狀態(tài)、分布規(guī)律或勘探開(kāi)發(fā)方式等方面有別于常規(guī)天然氣的烴類(lèi)(或非烴類(lèi))資源,主要指致密砂巖氣、煤層氣、頁(yè)巖氣、天然氣水合物等。摸清中國(guó)非常規(guī)天然氣資源潛力,拓寬勘探領(lǐng)域,對(duì)于增加天然氣資源后備儲(chǔ)量,提高天然氣產(chǎn)量,具有重要的戰(zhàn)略意義。

1 非常天然氣資源潛力分析

1.1 致密砂巖氣

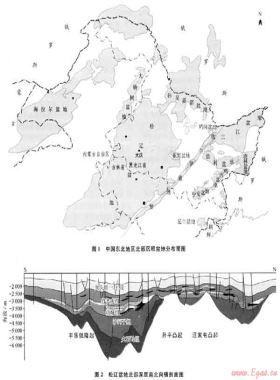

中國(guó)致密砂巖氣藏勘探領(lǐng)域廣闊,四川、鄂爾多斯、松遼、渤海灣、柴達(dá)木、塔里木及準(zhǔn)噶爾等10余個(gè)盆地都具有形成致密砂巖氣藏的有利地質(zhì)條件。據(jù)預(yù)測(cè),中國(guó)致密砂巖氣藏遠(yuǎn)景資源量超過(guò)12×1012m3,占天然氣總資源量(56×1012m3)的1/5以上[1]。其中四川和鄂爾多斯盆地的致密砂巖氣較為豐富。

四川盆地致密砂巖氣資源量較為豐富,勘探潛力大。根據(jù)最新評(píng)價(jià)結(jié)果,川西坳陷侏羅系與上三疊統(tǒng)天然氣資源量為1.8×1012~2.5×1012m3,而目前的探明儲(chǔ)量約為2200×108m3,僅占資源量的10%左右。在四川盆地已發(fā)現(xiàn)并開(kāi)發(fā)中壩、平落壩、九龍山、合興場(chǎng)、新場(chǎng)、洛帶、新都、邛西、馬蓬等氣田,但仍有大量的資源有待發(fā)現(xiàn)[2]。川中地區(qū)遂南、南充、八角場(chǎng)氣田均在須家河組致密砂巖氣藏生產(chǎn)工業(yè)天然氣。

鄂爾多斯盆地北部已發(fā)現(xiàn)蘇里格、榆林、長(zhǎng)北、大牛地等致密砂巖氣田。蘇里格氣田是近年來(lái)發(fā)現(xiàn)的大氣田,探明天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量6025×108m3,為目前中國(guó)最大的氣田,具有極其廣闊的開(kāi)發(fā)潛力[3]。

1.2 煤層氣

中國(guó)煤層氣資源豐富,繼俄羅斯和加拿大之后居世界第三位。據(jù)最新一輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,中國(guó)45個(gè)聚煤盆地埋深2000m以淺的煤層含氣面積41.5×104km2,地質(zhì)資源量為36.8×1012m3,其中資源量大于1×1012m3的盆地包括伊犁、吐哈、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、海拉爾、二連、沁水等盆地,以及滇黔桂地區(qū),資源量共計(jì)為30.9×1012m3,占其總資源量的84%。埋深1000m以淺的煤層氣地質(zhì)資源量為14.3×1012m3,可采資源量為6.3×1012m3;1000~1500m的煤層氣地質(zhì)資源量為10.6×1012m3,可采資源量為4.6×1012m3;1500~2000m的煤層氣地質(zhì)資源量為11.9×1012m3。3種深度范圍的煤層氣資源量各占近三分之一,其中1000m以淺的煤層氣資源最有利于開(kāi)發(fā)。

中國(guó)煤層氣藏有其獨(dú)特的復(fù)雜性和特殊性[4],具體表現(xiàn)在如下結(jié)果方面:①煤層氣資源含氣飽和度低,儲(chǔ)層壓力低。含氣量大于4m3/t的聚氣區(qū)里,含氣飽和度在20%~91%之間,平均為45%。東北聚氣區(qū)含氣飽和度最高,其次是華南聚氣區(qū)、華北聚氣區(qū),西北聚氣區(qū)最低。煤層氣煤儲(chǔ)層以欠壓為主,儲(chǔ)層壓力系數(shù)普遍小于1,最低為0.3。②受多期構(gòu)造活動(dòng)影響,煤層破碎,構(gòu)造煤發(fā)育。中國(guó)煤田地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,部分含煤盆地后期改造較強(qiáng),構(gòu)造形態(tài)多樣,煤層破碎,開(kāi)發(fā)難度大。構(gòu)造煤資源占五分之一左右,煤層力學(xué)強(qiáng)度低,鉆井難度大。③低煤階煤層氣資源量大,勘探理論技術(shù)不成熟。中國(guó)低煤階煤層氣資源量占總資源量的36%,但研究工作較少,目前尚未發(fā)現(xiàn)可供大規(guī)模商業(yè)開(kāi)發(fā)的煤層氣田。

目前主要在沁水盆地、阜新盆地和鄂爾多斯盆地南部的韓城地區(qū)初步實(shí)現(xiàn)了煤層氣的商業(yè)性生產(chǎn)、銷(xiāo)售和利用。

1.3 頁(yè)巖氣

中國(guó)頁(yè)巖氣的研究剛剛起步,尚未開(kāi)展全國(guó)范圍內(nèi)的資源評(píng)價(jià)。國(guó)內(nèi)外不同機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)頁(yè)巖氣資源量進(jìn)行了預(yù)測(cè),但差別較大(見(jiàn)表1)。

表1 中國(guó)頁(yè)巖氣資源量預(yù)測(cè)表

|

范圍

|

資源量(1012m3)

|

機(jī)構(gòu)

|

年份

|

|

中國(guó)

|

100

|

Rogner

|

1997

|

|

中亞和中國(guó)

|

99.9

|

Kawata和Fujita

|

2001

|

|

中國(guó)(主要地區(qū))

|

15~30

|

科羅拉多礦業(yè)大學(xué)(John B.Curtis)

|

2002

|

|

中國(guó)

|

35

|

中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院廊坊分院

|

2008

|

在中國(guó)南方地區(qū),從震旦紀(jì)到中三疊世,頁(yè)巖層發(fā)育了廣泛的海相沉積,分布面積達(dá)200×104km2。下寒武統(tǒng)、上奧陶-下志留統(tǒng)以及二疊系等地層分布廣泛、厚度大,有機(jī)質(zhì)豐富、成熟度高,是南方地區(qū)區(qū)域上的頁(yè)巖氣發(fā)育最有利層位,四川盆地、鄂東渝西及下?lián)P子地區(qū)是平面上分布的有利區(qū)[5]。在四川盆地下寒武和下志留統(tǒng)已發(fā)現(xiàn)頁(yè)巖氣顯示。鄂爾多斯、塔里木、吐哈等其他地區(qū)的頁(yè)巖也具有形成頁(yè)巖氣的基礎(chǔ)與條件。

在華北-東北地區(qū),頁(yè)巖氣更可能發(fā)生在主力產(chǎn)油氣層位的底部或下部,區(qū)域上的古生界、鄂爾多斯盆地的中-古生界、松遼盆地的中生界、渤海灣盆地埋藏較淺的古近系等,泥頁(yè)巖累計(jì)厚度介于50~2000m,平均有機(jī)碳含量為1.0%~2.0%,局部平均值可超過(guò)4.0%,有機(jī)質(zhì)成熟度變化較大[6]。

在西北部地區(qū),頁(yè)巖氣分布更多地受現(xiàn)今盆地特點(diǎn)的約束,區(qū)域上分布的中生界(侏羅系及三疊系等)和盆地邊緣埋深較淺的古生界泥頁(yè)巖相對(duì)有利,有機(jī)碳含量平均值普遍較高,成熟度變化范圍較大。盡管青藏地區(qū)的地表環(huán)境較差,但中-古生界泥頁(yè)巖地層厚度大,有機(jī)質(zhì)含量高,有機(jī)質(zhì)熱演化程度適中,也是頁(yè)巖氣發(fā)育的前景地區(qū)[7]。

1.4 天然氣水合物

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局等單位對(duì)中國(guó)管轄海域歷年來(lái)做過(guò)大量的地震勘查資料分析,在沖繩海槽的邊坡、南海的北部陸坡、西沙海槽和西沙群島南坡等處發(fā)現(xiàn)了海底天然氣水合物存在的似海底地震反射層(BSR)標(biāo)志。

中國(guó)南海北部有可能存在天然氣水合物,預(yù)測(cè)資源量為650×108t油當(dāng)量。中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局等單位通過(guò)對(duì)南海北部陸坡、西沙海槽、東沙、神狐暗沙和瓊東南等海域進(jìn)行了水合物調(diào)查,發(fā)現(xiàn)多處似海底反射(BSR)和振幅空白帶;存在大量的地球化學(xué)異常,主要是頂空氣的烴類(lèi)異常,孔隙水中Cl-和SO42-濃度與同位素異常;發(fā)現(xiàn)多處冷泉溢氣口、碳酸鹽結(jié)殼和雙殼類(lèi)。以上證據(jù)表明,在調(diào)查區(qū)淺層沉積物中存在天然氣水合物[8~9]。

東海是西太平洋溝-弧-盆體系中的一個(gè)弧后盆地,主要包括東海陸架、沖繩海槽等單元。從水深、海底溫度、熱流值、沉積厚度、沉積速率、有機(jī)碳含量等區(qū)域地質(zhì)條件來(lái)看,沖繩海槽特別是其西南斜坡具有良好的天然氣水合物形成條件。據(jù)報(bào)道,利用原來(lái)的地球物理資料進(jìn)行分析和處理在沖繩海槽發(fā)現(xiàn)與天然氣水合物有關(guān)的BSR標(biāo)志[10]。

此外,青藏高原和東北凍土區(qū)也具備較好的天然氣水合物形成條件和找礦前景,其中羌塘盆地是最有前景的找礦遠(yuǎn)景區(qū)。羌塘盆地是青藏高原年平均地溫最低、地溫梯度最低、凍土層相對(duì)較厚的地區(qū),具有合適的溫壓條件和充足的氣源條件形成天然氣水合物。在羌塘盆地發(fā)現(xiàn)了明顯的高烴異常,這很有可能與天然氣水合物有關(guān)[11]。

2 非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)技術(shù)現(xiàn)狀

2.1 形成了致密砂巖氣規(guī)模性開(kāi)發(fā)技術(shù)系列

針對(duì)中國(guó)致密砂巖氣藏的低孔低滲、高毛細(xì)管壓力、地層壓力異常、高損害潛力的特性,在氣藏描述、鉆井完井儲(chǔ)層保護(hù)、增產(chǎn)改造等方面形成了相關(guān)的開(kāi)發(fā)技術(shù)。

在氣藏描述方面,針對(duì)不同氣藏的主控地質(zhì)因素,建立并完善了針對(duì)性極強(qiáng)的2D/3D地震壓力預(yù)測(cè)技術(shù)、3D相干數(shù)據(jù)體技術(shù)、2D/3D道積分反演技術(shù)、多井約束地震地層反演技術(shù)等。實(shí)現(xiàn)了含氣砂體的追蹤、氣藏形態(tài)的描述和富集帶的成功預(yù)測(cè)[12]。

在鉆、完井儲(chǔ)層保護(hù)方面,通過(guò)使用優(yōu)良的低損害泥漿體系、非規(guī)則屏蔽暫堵劑及合適的井漏預(yù)防技術(shù),形成了屏蔽暫堵鉆、完井儲(chǔ)層保護(hù)技術(shù)。

在儲(chǔ)層改造方面,形成了“低前置液量、小排量、高砂比”為特色的淺層水力壓裂技術(shù),解決了低溫壓裂液破膠的難題,建立了“大砂量、大排量、中砂比”為特色中深層水力壓裂技術(shù)和適應(yīng)高破裂壓力儲(chǔ)層的復(fù)合壓裂與多層壓裂技術(shù),解決了壓裂液返排的難題。

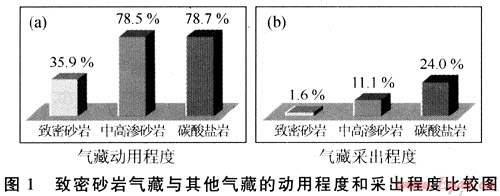

雖然在開(kāi)發(fā)技術(shù)上取得了成效,但在氣藏的動(dòng)用程度和采出程度方面,致密砂巖氣藏遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中高滲透砂巖氣藏和碳酸鹽巖氣藏(見(jiàn)圖1),處于規(guī)模開(kāi)發(fā)的早期階段。

2.2 初步形成煤層氣開(kāi)發(fā)技術(shù)系列

通過(guò)對(duì)煤層氣開(kāi)發(fā)技術(shù)的攻關(guān),中國(guó)已經(jīng)形成了煤層氣地球物理勘探技術(shù)、煤層氣鉆完井技術(shù)、煤層氣增產(chǎn)工藝技術(shù)等。特別是高變質(zhì)無(wú)煙煤煤層氣的開(kāi)采技術(shù),通過(guò)多年的攻關(guān)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

在煤層氣地球物理勘探技術(shù)方面,在淮南煤田開(kāi)展了三維三分量地震勘探,初步建立了煤層厚度、裂縫發(fā)育和煤層氣富集的預(yù)測(cè)方法,利用縱波方位AVO理論預(yù)測(cè)裂隙方位和裂隙密度。

在煤層氣鉆井完井技術(shù)方面,針對(duì)中國(guó)高變質(zhì)低滲透無(wú)煙煤煤層氣的開(kāi)采,提出羽狀水平井技術(shù),設(shè)計(jì)了定向羽狀水平鉆井完井方案。

在煤層氣增產(chǎn)工藝技術(shù)方面,通過(guò)對(duì)煤層氣水力壓裂井的統(tǒng)計(jì)分析,研究了煤巖裂縫展布規(guī)律,建立了煤層水力壓裂裂縫診斷測(cè)試方法。此外,還進(jìn)行了單井注入、單井產(chǎn)出的注CO2采氣試驗(yàn),取得了良好成效[13]。

2.3 對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)始進(jìn)行研究

中國(guó)尚未進(jìn)行頁(yè)巖氣的工業(yè)性開(kāi)發(fā),但已經(jīng)開(kāi)展了相關(guān)的研究。在勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)方面,已進(jìn)行泥巖裂縫氣藏的開(kāi)發(fā),在泥頁(yè)巖裂縫油氣藏鉆井、完井技術(shù),產(chǎn)層保護(hù)和低滲透氣藏改造等方面積累了大量的經(jīng)驗(yàn),掌握了分支水平井鉆井和壓裂增產(chǎn)技術(shù)。

2.4 天然氣水合物的基礎(chǔ)研究穩(wěn)步推進(jìn)

2007年5月,中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局在南海北部神狐海域首次成功鉆獲天然氣水合物實(shí)物樣品,標(biāo)志著中國(guó)成為繼美國(guó)、日本、印度之后的第4個(gè)系統(tǒng)開(kāi)展天然氣水合物資源調(diào)查并獲取實(shí)物樣品的國(guó)家。

近年來(lái),中國(guó)加大了天然氣水合物開(kāi)采的研究力度,以中國(guó)科學(xué)院廣州能源研究所為代表的一些機(jī)構(gòu)建立了天然氣水合物開(kāi)采模擬裝置。廣州能源研究所研制出天然氣水合物一維、二維開(kāi)采實(shí)驗(yàn)?zāi)M系統(tǒng),并合成天然氣水合物。中國(guó)石油大學(xué)(華東)設(shè)計(jì)了多孔介質(zhì)中天然氣水合物二維模擬實(shí)驗(yàn)裝置,建立了水合物合成與開(kāi)采實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。此外,青島海洋地質(zhì)研究所等自建了天然氣水合物模擬實(shí)驗(yàn)裝置。

初步探索了以識(shí)別天然氣水合物為目的的地震數(shù)據(jù)“三高”處理技術(shù),開(kāi)展了天然氣水合物正演模擬研究,開(kāi)展了天然氣水合物沉積層綜合識(shí)別方法研究,應(yīng)用多波地震對(duì)南海、東海天然氣水合物勘探的可行性進(jìn)行了研究[14~15]。

3 非常規(guī)天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)展望

由于非常規(guī)天然氣地質(zhì)條件具有復(fù)雜性和特殊性,現(xiàn)有的部分勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)適用性差、不成熟,加之低滲透儲(chǔ)層單井產(chǎn)量低等因素,在勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中還存在很多需要攻關(guān)的理論技術(shù)難題,嚴(yán)重制約了中國(guó)非常規(guī)天然氣資源開(kāi)發(fā)利用步伐。非常規(guī)天然氣成藏條件復(fù)雜,儲(chǔ)層致密,非均質(zhì)性強(qiáng),不同類(lèi)型資源各具特點(diǎn)。致密砂巖氣藏具有低孔低滲、高毛細(xì)管壓力、地層壓力異常、高損害潛力的特性;煤層氣儲(chǔ)層具有含氣非均質(zhì)性強(qiáng)、滲透率低、儲(chǔ)層壓力低、含氣飽和度低等特點(diǎn)。目前非常規(guī)天然氣的開(kāi)發(fā)主要借鑒常規(guī)天然氣的經(jīng)驗(yàn),尚未形成獨(dú)特的技術(shù)。對(duì)于壓裂增產(chǎn)施工過(guò)程中裂縫形成的機(jī)理還不清楚,需要進(jìn)一步研究。另外,還存在分支井鉆井失敗率高等難題。

將非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)面臨的主要技術(shù)需求歸納為以下5個(gè)方面:

3.1 加強(qiáng)基礎(chǔ)研究,研發(fā)不同類(lèi)型致密砂巖氣藏的開(kāi)發(fā)技術(shù)

針對(duì)致密砂巖氣藏工程地質(zhì)基礎(chǔ)研究薄弱、預(yù)防和解除增產(chǎn)改造中的損害缺乏有效的手段等問(wèn)題,應(yīng)繼續(xù)完善鉆完井儲(chǔ)集層保護(hù)配套技術(shù),重視水平井及特殊工藝井技術(shù)的應(yīng)用,大力提高增產(chǎn)改造技術(shù)的適應(yīng)性,形成不同類(lèi)型致密砂巖氣藏的配套技術(shù)系列。

3.2 優(yōu)選煤層氣有利目標(biāo)區(qū),擴(kuò)大煤層氣勘探開(kāi)發(fā)規(guī)模

針對(duì)煤層氣勘探程度低,對(duì)成藏條件和分布規(guī)律研究不深入,高產(chǎn)富集區(qū)預(yù)測(cè)不準(zhǔn),有利目標(biāo)區(qū)準(zhǔn)備嚴(yán)重不足等特點(diǎn),應(yīng)利用基礎(chǔ)研究取得的區(qū)塊和目標(biāo)評(píng)價(jià)方法對(duì)含煤盆地開(kāi)展選區(qū)評(píng)價(jià),為煤層氣勘探提供更多有利的勘探目標(biāo)。

3.3 研發(fā)適合高階煤煤層氣田的高效勘探開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)

中國(guó)還不具備完善的煤層氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)和裝備,需要引進(jìn)和開(kāi)發(fā)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù):多分支水平井設(shè)計(jì)及鉆井技術(shù)、煤層氣井壓裂裂縫檢測(cè)技術(shù)、煤層氣井高效排采技術(shù)、煤層氣物理模擬實(shí)驗(yàn)技術(shù)等。

3.4 調(diào)查頁(yè)巖氣資源分布并查明成藏主控因素

中國(guó)頁(yè)巖氣資源成藏機(jī)理特殊,成藏條件多樣,具有普遍發(fā)育、廣泛分布和資源量大等特點(diǎn)。石油鉆井所提供的烴源巖的大量數(shù)據(jù),有利于降低頁(yè)巖氣的勘探成本。但是,中國(guó)頁(yè)巖氣資源尚無(wú)確定的數(shù)據(jù),應(yīng)調(diào)查資源分布,并查明成藏主控因素。

3.5 開(kāi)展天然氣水合物資源評(píng)價(jià)

雖然在中國(guó)南海北部斜坡、東海等區(qū)域發(fā)現(xiàn)氣體水合物可能存在的海底模擬反射BSR層,但對(duì)天然氣水合物的分布區(qū)域、地層深度、分布范圍大小和資源前景并不清楚,尚需開(kāi)展天然氣水合物資源評(píng)價(jià)。

可見(jiàn)在非常規(guī)天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)上,應(yīng)該不斷尋找高產(chǎn)富集區(qū)、優(yōu)質(zhì)資源區(qū),并進(jìn)行先導(dǎo)性開(kāi)發(fā),總結(jié)規(guī)律,改進(jìn)已有工藝技術(shù),創(chuàng)新技術(shù)理論,解決重大技術(shù)難題。

參考文獻(xiàn)

[1] 王金琪.中國(guó)大型致密砂巖含氣區(qū)展望[J].天然氣工業(yè),2000,20(1):10-16.

[2] 安鳳山,王信,葉軍.川西坳陷中段須家河組天然氣勘探開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略[J].天然氣工業(yè),2005,25(5):1-5.

[3] 馬新華.鄂爾多斯盆地天然氣勘探開(kāi)發(fā)形勢(shì)分析[J].石油勘探與開(kāi)發(fā),20,05,32(4):50-53.

[4] 王紅巖,劉洪林,趙慶波,等.煤層氣富集成藏規(guī)律[M].北京:石油工業(yè)出版社,2005:30-36.

[5] 蔡開(kāi)平,王應(yīng)蓉,楊躍明,等.川西北廣旺地二、三疊系烴源巖評(píng)價(jià)及氣源初探[J].天然氣工業(yè),2003,23(2):10-14.

[6] 張金川,徐波,聶海寬,等.中國(guó)頁(yè)巖氣資源勘探潛力[J].天然氣工業(yè),2008,28(6):136-140.

[7] 張世煥,王志勇,張朝富.吐哈盆地煤系烴源巖特征與油氣分布關(guān)系初探[J].新疆石油地質(zhì),1996,17(1):29-33.

[8] 姚伯初.南海的天然氣水合物礦藏[J].熱帶海洋學(xué)報(bào),2001,20(2):20-28.

[9] 吳時(shí)國(guó),張光學(xué),郭常升,等.東沙海區(qū)天然氣水合物形成及分布的地質(zhì)因素[J].石油學(xué)報(bào),2004,25(4):7-12.

[10] 唐勇,方銀霞,高金耀,等.沖繩海槽天然氣水合物穩(wěn)定帶特征及資源量評(píng)價(jià)[J].海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2005,25(4):79-84.

[11] 陳多福,王茂春,夏斌.青藏高原凍土帶天然氣水合物的形成條件與分布預(yù)測(cè)[J].地球物理學(xué)報(bào),2005,48(1):165-172.

[12] 徐明華,朱心萬(wàn),王達(dá)明,等.蘇里格氣田蘇5區(qū)塊儲(chǔ)層地震反演預(yù)測(cè)技術(shù)[J],天然氣工業(yè),2007,27(12):33-35.

[13] 雷群,王紅巖,趙群,等.國(guó)內(nèi)外非常規(guī)油氣資源勘探開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及建議[J].天然氣工業(yè),2008,28(12):7-10.

[14] 阮?lèi)?ài)國(guó),李家彪,初鳳友.海底天然氣水合物層界面反射AVO數(shù)值模擬[J].地球物理學(xué)報(bào),2006,49(6):1827-1830.

[15] 馬在田,耿建華,董良國(guó),等.海洋天然氣水合物的地震識(shí)別方法研究[J].海洋地質(zhì)與第四紀(jì)地質(zhì),2002,22(1):1-7.

(本文作者:寧寧1 王紅巖1 雍洪2 劉洪林1 胡旭健3 趙群1 劉德勛1 1.中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院廊坊分院;2.中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部;3.中國(guó)石油冀東油田公司)

贊 賞 分享

您可以選擇一種方式贊助本站

支付寶轉(zhuǎn)賬贊助

微信轉(zhuǎn)賬贊助